1. はじめに

科学技術振興調整費研究「雲解像非静力学モデルの最適化並列プログラム構築に関する研究」では、2002年に運用開始が予定されている地球シミュレータ上で動作する並列非静力学モデルの開発が行われている。前回の講演(斉藤ほか、2000=春季学会予稿集B305)では、気象研究所/数値予報課統一非静力学モデル99年版(MRI/NPD-NHM997)の並列化の進捗について、簡単な報告を行った。その時の講演では並列モデルを用いて行った雲解像シミュレーションとして、永戸ほか(1998=秋季大会予稿集B110)で行われた寒気吹き出し時の層積雲について約1000km四方の領域をとった場合の計算例を示した。春季学会講演時の問題として、気象研究所のSR8000では、計算時間の短縮が逐次版に比して十分ではないことがあった。上記の問題はその後の改良によりほぼ解決し、4ノードで逐次版と比べて3.5倍程度の実行効率が達成できるようになった(HI-VI法の場合)。今回は、MRI/NPD-NHM997並列版をベースに将来の現業予報への応用も視野に入れたメソモデルとして共同開発されている気象庁非静力学モデル(JMANHM-2000;室井ほか、2000=春季大会予稿集P124)を用いて、計算領域を4倍に広げたテストを行った結果の例を示す。

2.結果の例

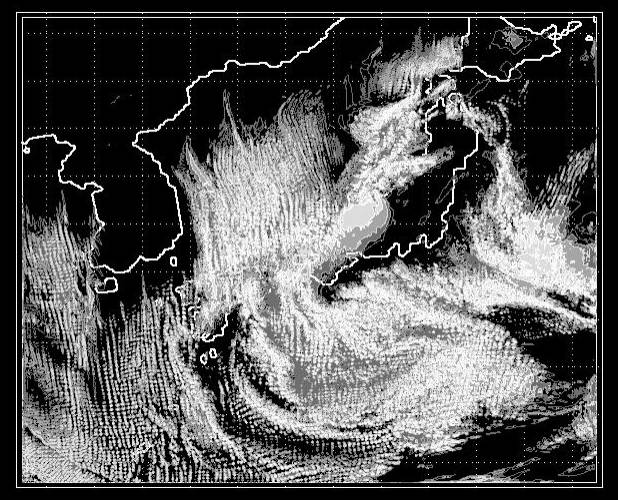

扱ったケースは前回と同様だが、領域を4倍にとるため、1997年1月21日21JSTを初期値とするRSM(並列版257*217*36)を気象研究所で再実行し、9時間後の22日06JSTを初期値として非静力学モデルを走らせた。予稿執筆時点において気象研究所計算機システムSR8000の16ノードジョブクラスが開放されていないため、計算は4ノードで行った。実験の仕様は、水平分解能3km(722*722)、鉛直20層、Warm

rainである。数値計算法は予稿の図ではHI-VI法を用いている。GMS画像との対応をつけやすくするため、モデル計算は緯度36度を基準とするメルカトル投影法を用い、出力GPVを気象研究所に導入されている汎用グラフィックスソフトウェアIDL(Interactive

Data Language)によって等緯経度座標に再投影して可視化した。

図1 並列非静力学モデルによる1997年1月22日09JSTを初期値とする4時間後の積算雲水量。等値線は

0.05,0.2,0.5,1.0 Kg/m2 の4本で、0.2 Kg/m2以上の部分を濃さを変えて塗りつぶしている。