1. はじめに

非静力学モデルは、これまでメソ現象の研究を目的とした雲解像モデルとしての利用が中心だったが、最近では気候研究への応用も考えられるようになってきている。前回の講演(斉藤、1999=秋季大会予稿集P315)では、気象研究所非静力学メソスケールモデル(MRI-NHM:斉藤・加藤、1999=気象研究ノート)の改良として、従前のポーラステレオ投影法に加え、メルカトルやランベルトを含む任意の等角投影法に対応できるようにしたことを報告した。今回は、気象研究所/数値予報課統一非静力学モデル(MRI/NPD-NHM:室井ほか、1999=秋季大会予稿集B305; Saito et al, 2000=気象研究所技術報告に投稿中;http://www.mri-jma.go.jp/Dep/fo/mrinpd/INDEXJ.htm)について、球面上の直交曲線座標系に対応できるように拡張した結果を報告する。

2. 基礎方程式系

基礎方程式系は球面上の直交曲線座標系 (x, h, z) (例えば、菊池、1975=数値予報課報告別冊)を用い、x, h軸に沿ってのマップファクタ(m, n) と3方向の曲率項、コリオリ項を評価している。水平座標系として経緯度座標 (l, j) を用いる場合、方程式系は以下のconventionalな球座標方程式系(例えば、小倉、1978=気象力学通論)に縮退する。

モデルではこれまでの等角投影との対応をとるため、基準緯度j0で(m, n)が共に1となる座標系に変換してから運動量を予報変数とするフラックス形式にしている。地形に沿った座標系に変換するに際して、(m, n)は鉛直方向に一定とした。

3. 結果の例

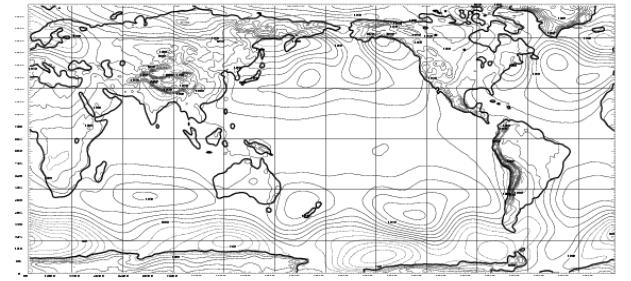

斉藤 (1999) で示した1999年3月1日00UTCを初期値とする6時間おきの1.25度の気象庁p面全球解析データを用いて、等経緯度座標で領域を拡げた場合の36時間予報の平均海面気圧場を下図に示す。水平分解能は経緯度とも1.45度で、全球の約98%をカバーする南緯80度〜北緯80度である。モデル地形は高度6000mを超えるヒマラヤ山脈、4000mの南極大陸の一部を含んでいる。鉛直座標や物理過程は斉藤

(1999)と同様である(38層、ドライモデル、海面・地面温度は最下層の大気温度で代用)。数値計算法はHI-VI法を用いた。今後モデルのパフォーマンスと問題点を調べていくつもりである。